ブログメッセージ 2007

冬だから、さあ、泳ぎましょう!

2007年12月01日

早いもので暦は12月となりました。半年ほど前のメッセージで、木原光知子は「1年の半分が過ぎてしまった。早すぎる」と苦笑し、みなさんに「ここでもう一度仕切り直しましょう」とお話していたことが、ついこの間のことのように思い起こされます。

さて、12月の声を聞く頃になると、木原がいつも残念に思っていたことがありました。冬のプール離れです。

寒くなると、人はどうしても温かい部屋から出たくないと考えます。暖房の行き届いたなかでぬくぬくと本を読んだり、テレビを見たり。こたつから手の届く範囲にすべてそろえておく、なんていう強者もいらっしゃるかもしれませんね。そんな状況ですから、夏のスポーツの代表格としてとらえられているスイミングにわざわざでかけていくなんて、と二の足を踏んでしまうという人は残念ながら少なくありません。

でも、水泳が夏のものだなんていうのははるか昔のこと。今どきのプールは温かい室内、気持ちのいい温水で泳げる、寒さなど無縁の常夏の場所なのです。だから、冬こそ積極的に活用してほしいというのが木原の願いでした。

寒さ厳しい季節。たくさんの衣類を着込んだ体は、その重さと寒さで体中の筋肉はがちがちです。寒さから逃れようと部屋に閉じこもれば、家族以外誰とも話をしなかったなんていうことになり、気持ちがふさいでしまいます。これでは体にも、心にも、いいわけがありません。

そんな縮んだ心と体を解放してあげられるのがプールです。重いコートを脱いでプールに立てば、適度な湿気がのどをうるおしてくれます。プールに飛び込めば、冷えて乾燥した肌をやわらかな温水が包み込み、手足はのびのびと動き始めます。プールサイドで楽しい話に花を咲かせれば、心もまた解き放たれます。つまり、プールは冬のストレスを発散させる場所となってくれるのです。寒さを忘れて、のびのびと楽しく泳いで、風邪などひかない体をつくってほしい、それが木原の願いなのです。

だからみなさん。

冬こそ、さあ、泳ぎましょう!

さあ、泳ぎましょう!

2007年11月01日

木原光知子がオリンピックという夢を描くきっかけとなったのは、オリンピック・ローマ大会で活躍した田中聡子(現姓/竹宇治)さんが映っていた1枚の写真でした。新聞に大きく取り上げられていたもので、その勇姿に「私もこんなふうになりたい」と思ったのでしょう。小学校6年生だったそうです。

それが木原と「水」との“縁”の始まりでした。

夢を夢で終わらせないため、木原は来る日も来る日もひたすら泳いだといいます。その努力が実り、中学2年生で国体成年の部に出場して3位入賞を果たし、東京オリンピック選手に選ばれました。

それからの人生には栄光と喜び、失望と挫折、そしてそこからの再起とさまざまな出来事がありました。しかし、どんなときでも木原とともにあり、木原を支えて続けたのが「水」でした。ときには喜びをかみしめて泳ぎ、ときには悔しさを秘めながら泳ぐ。毎日泳がないと調子が悪いというくらい、泳ぐことは木原の日常でした。

だから、木原は常に「水」に対する感謝の気持ちを持っていました。その感謝の気持ちが、ミミスイミングクラブを続けてきた原動力でもありました。

「私にさまざまな恩恵を与えてくれた「水」に対し、私にできることで恩返しをしたい」それが木原の口癖でもありました。

水泳は私たちに“健康”という財産をもたらしてくれます。“人との出会い”という縁を与えてくれます。そして、“楽しい”という気持ちを教えてくれます。「水」は私たちに“幸せ”を呼んでくれるのです。

そしていま、「水」は木原が残してくれた大いなるメッセージとなりました。

だから、みなさん。

さあ、一緒に泳ぎましょう!

ミミスイミングクラブ

2007年11月メッセージ

選手にとって、24時間すべてが訓練の場であるということ

2007年10月01日

北京オリンピック開催まで1年を切り、スポーツ界ではカウントダウンが始まりました。この最高峰のスポーツの祭典でプレーするために、世界中のトップアスリートがいま、しのぎを削っています。

こうしたアスリートたちがやらなければいけないことはさまざまありますが、その一つにあげられるのがコンディショニングです。いいプレーをするためには、試合当日に身体・技・心のすべてが、最高の状態でありたいからです。とはいえ、トップ選手ともなれば、試合当日だけではなく、試合時間にも合わせて調整を行ないます。それだけに、非常に微妙なのです。トップアスリートといっても、生身の人間。しっかりと準備していても、ほんのちょっとしたことで、調子が狂ってしまうからです。“試合の日よりも、翌日のほうが調子が良かった”なんてことが私自身にもありました。

このように、最高のコンディションにもっていくためには、アスリートにとって日常生活を含めたすべてが練習やトレーニングの場になってきます。つまり、競泳の選手だから、プールで、トレーニングジムで鍛えていればいいというものではないのです。

たとえば、スポーツ選手の資本といえば身体ですが、この身体は何でできていますか? そうです。私たちが毎日口にしている野菜や肉、ごはんや果物といった食べ物からできています。だから、何を食べるか、どう食べるか、ということがとても大切です。

たとえば、パーティー。トップ選手ともなれば、パーティーに招待されるようなこともあります。そんなとき、見知らぬ人たちのなかで、どのように振る舞うか。あいさつの仕方、話し方、感謝の気持ちを表せるかどうか。こんなところも、やはり練習の場なのです。

こうしたことから考えると、スポーツ選手にとって、どういう友だちとつきあうか、どんなところへ出かけるか、どういう人と会話をするか。練習場を離れてからも24時間、すべてが訓練の場になるのですね。そうして、それらの積み重ねが表彰台の台の高さの差に現れる。記録にすれば、それはレイコンマ1の差かもしれません。でも、表彰台というあきらかな差となって表れてくるのです。だから、選手たちはどれだけ練習しても悩むのかもしれません。私も45年間、泳いでいますが、未だにわかりませんし、また、わかる日が来ることは永遠にないと思っています。

ミミスイミングクラブでも、記録会が近づいてきました。記録会は隣のレーンを泳ぐ人との戦いではありません。自分との闘いです。人がどう泳ぐか、何秒で泳ぐか、ではなく、自分がもてる最高のものを出す機会なのです。「記録会はドキドキする」のは当たりまえです。練習さえしていれば、結果はおのずと付いてきます。

「スタート」の合図がなったら、水の中ではおかあさんも助けてくれません。ゴールまで泳ぎきるには、これまでやってきたこと自分を信じるしかないのです。小さな大会ではありますが、ここを乗り越えれば、また一つ大きなものを得ることができるにちがいありません。みなさん、頑張りましょう。

ミミスイミングクラブ代表

木原 光知子

世界戦を観戦して感じたこと

2007年09月01日

北京オリンピックがちょうど1年後に迫った今年の夏。世界のあちらこちらで、さまざまな競技の最高峰の戦い・世界大会が開かれています。

そのうちの2つの競技会、世界競泳2007(インターナショナルスイムミート2007)と世界陸上2007が先月、ここ日本で開催され、私たちは世界の技をリアルタイムで体感する機会に恵まれました。現地で、またはテレビで、ご覧になった方も多いことでしょう。

そこで、水泳は「金」6(男子5、女子1)、「銀」6(男子4、女子2)、「銅」6(男子3、女子3)の成績を獲得。陸上も「銅」1という成績をおさめました。しかしながら、メダルを期待された選手が次々に敗退。「みなさんに応援していただいたのに申し訳ない」と、選手は肩を落としていました。

どんな競技であれ、やはり日本の選手が活躍しなければ、大会は今ひとつ盛り上がりに欠けてしまいがちです。ですから、どの競技もメダルを獲ることを大切な使命としています。とはいえ、オリンピックを1年後に控えたこの時期は、すべての選手が神経質になっている時期。試合へ向けた調整は非常に難しくなってきます。オリンピックとなると、どこの国から、いったいどんな力を秘めた選手が出場してくるのか、まったくわからないからです。たとえば、私の先輩スイマーの田中(現/竹宇治)聡子さんは世界記録保持者であったにもかかわらず、東京オリンピックは4位の成績で終わりました。こんなことがあるから、どの選手も神経質になってしまうのです。

ともあれ、そんな世界大会の一つ世界競泳を、私も4日間、観戦に行ってきました。

誰がどんな活躍を見せてくれるのか、また、負ける選手はなぜ負けるのか、など、いろいろな視点で試合を観ましたが、なかでも今回とくに感じたのが、「水泳選手の身体の美しさ」でした。泳ぎ終えた選手のはだけた水着から見える身体は、なんてきれいなんでしょう! ムダのない筋肉、胸板の厚さ、スラリとした脚、どれをとっても、どの選手を見ても本当に美しく、思わずクラクラきてしまいました。

そして、美しさということでいうと、トップスイマーといわれる選手たちは、泳ぎ方もきれいなのだということも今回、改めて感じさせられました。予選から試合を見ていると、それがはっきりわかります。決勝にあがれない選手というのは、どこかバランスの悪い泳ぎ方だったり、リズミカルでなかったり、といったようにどこか汚い泳ぎになっていますが、メダルを獲得する選手はみんなきれいにリズムよく泳ぐのです。たとえば、200m背泳ぎで優勝した入江陵介選手はその泳ぎから“バランス王子”といわれていますが、観客席から見ていると、プールに引かれた青いラインに、本当にきれいにのっていることがわかりました。本当に泳ぎが美しいのです。たぶん、泳ぎの美しい順に並べたら、それが成績と重なるのではないでしょうか。

また、こうしたことがわかるから、やはり、試合はナマで観戦したほうがいいし、決勝だけではなく、予選からしっかり見ることが大切なのだと改めて思いました。

そんな世界大会を観戦した後、私はプレゼンターとして、辰巳で行なわれたジュニアオリンピックに出席しました。そこで優勝したある選手が、私のおめでとうという言葉に、こんな言葉で返事をしてくれました。

「思い出に残る夏休みになりました。ありがとうございました」

なんてりっぱな態度でしょう。

こんな子どもたちにどんどん出てきてもらいたい。未来のオリンピック選手は、こうしたところから育って行くのだと、そんなことを感じた今年の夏でした。

ミミスイミングクラブ代表

木原 光知子

美しい国「日本」を実現させるために母親のみなさんにできること

2007年08月01日

「いまの日本は“美しい国・日本”ではなく、“恥ずかしい国・日本”だ」こうおっしゃった方がいました。

その言葉のとおり、国の政に携わる政治家が失言をしてしまったり、子どもたちを育てる教育者、町の安全を守る警察関係の方々が事件を起こしたり、もっとも強い信頼関係で結ばれているはずの親子間で殺人が起きたり。近頃、普通の感覚では理解できない出来事がたくさん起こっています。そういったところから考えると、確かに、“恥ずかしい国”といわれてもしかたないのかもしれません。それにしても、どうしてこうしたことが次々と起こるようになってしまったのでしょうか。そこには、やはり、教育やしつけといったものが、変わってきてしまったことが関係していると思えてなりません。

たとえば、失言を例に考えてみましょう。先頃また、原爆や認知症にかかわることで不用意な発言をされた政治家がいましたが、これら失言というものは、相手の立場になって考えれば、容易に避けられるものばかりです。自分が嫌だ、不愉快だと感じる言葉は、やはり相手も同じように感じるものだということ、言っていいことと悪いことがあること。こうしたことを、物心ついたころから反復して教わっていればわかることだからです。これを教えるのが私たち大人であり、母親です。ところが、最近のお母さんのなかには、小さいときからかわいい、かわいい、盲目の愛情を注ぐ方が多いようにみえます。確かに、ご自身がお腹を痛めて生んだ子です。誰よりもかわいい存在でしょう。でも、だからといって、このまま、子どものわがままを許していたらどうなると思いますか? 社会に出たとき、社会常識に対処することができなくなってしまいます。つまり、当たり前のことができない。この当たり前とはなんなのか。そこを教えるのが教育であり、母親の役目なのです。母親のかけた言葉、愛情で、子どもは育っていくのです。

私の母はとても愛情深く、私を育ててくれました。同時に、厳しく鍛えてくれる人でもあり、いまもこの母には頭があがりません。そんな母でしたから、たくさんのことを私に教えてくれました。特に忘れられないのが、中学1年のときの出来事です。静岡で開かれた水泳の記録会でした。この大会に私は母に付き添ってもらって岡山からでかけていったのですが、この記録会では残念ながら1年上の選手が日本記録をだして勝者となりました。カメラのフラッシュを浴びる選手を見て、私はその選手に負けた悔しさよりも「トップになることは、すごいことだな!」という驚きの気持ちのほうが勝っていたと思います。そんな私を見て、母が帰り道、「日本一の富士山を見て帰ろう」といいました。

「富士山が見えるね。きれいだね。でも、なんできれいなんだと思う?」

私はじっと富士山を眺め、答えました。

「土台がしっかりして、きれいな三角形を描いているから」

すると、母はこう続けたのです。

「そうだね。じゃあ、水泳の大会でフラッシュを浴びるためにはどうしたらいいのか、あなたにはわかるでしょう」

負けて悔しがっている私に、ただただ「頑張れ」というのではなく、自分で考えなさい、と。そして、あのフラッシュを浴びるためには、一生懸命考え、努力し、土台をしっかりと作りなさいと教えてくれたのです。この教えは、母と2人で眺めた富士山の姿とともに、いまもはっきり私の中に残っています。

それほど、母親という存在は子どもにとって、重要なポジションを担っているのです。だからこそ、母親のみなさんには、親として子どもを守るばかりではなく、ときとして、子どもたちのカウンセラーであってほしい。私はそう願っています。

子どもは未来の大人です。いまの子どもたちが、将来の美しい日本を作っていくのです。そんな大切な子育てに、私も私にできることでお役に立ちたい。「水」に育てられた私にできることといえば、やはり「水育」です。

たくさんの誘惑が待っている夏休み。そのなかで、水泳教室にちゃんと通うことが、ときには嫌だなと思うこともあるかもしれません。でも、そこを我慢して通う、通わせる。それだけでもやり通すことができたなら、きっと子どもたちには、小さな達成感が得られることでしょう。この達成感の積み重ねが、その子の人生に生きてくるのです。戦える体を作りあげるために、戦える精神を築くために、そして、いきいきとした顔で9月を迎えられるよう、残りの夏休み、お子さんと一緒に有意義な時間を過ごしてください。

ミミスイミングクラブ代表

木原光知子

『美しい国・日本』

2007年07月01日

安倍晋三首相はこの言葉をキーワードに、政を行なわれています。そして、この言葉のもと、教育再生会議が開かれるようになりました。初めて、教育の問題が国会の議題としてのぼるようになったのです。このことを私はとても嬉しく感じています。といいますのも、近頃、学校の現場、また家庭で起っているというさまざまな出来事に、憂慮せずにはいられないからです。

新聞を読んだり、テレビでニュースを見たりすると、毎日、「それはおかしいでしょう」と感じずにはいられないことがたくさん伝えられます。例えば、学校で撮る集合写真。自分の子どもが真ん中に写っていないと、「なぜ、うちの子が中心じゃないのか」と苦情を寄せてくる親がいるそうです。また、学芸会では、「うちの子が主役じゃない」という保護者の苦情に考慮したところ、白雪姫や、かぐや姫が7人も8人もいる物語が演じられているとか。こうしたむちゃくちゃな苦情をいってくる人の大半は母親だといいます。

こうした母親が増えているということは、やはり教育に問題があることにまちがいありません。人として大切なことを教えてくれたすばらしい先生と、そして、尊敬すべき母がいてくれたから、今の私があるからです。

私が小学生だったとき、校長先生は朝の朝礼で必ず道徳の話をしてくださいました。近頃、トイレ掃除をさせると「うちの子には家でもさせたことがないのに何事だ」といってくる親がいるそうですが、「掃除をするということは、その場所をきれいにすることだけじゃなくて、心の掃除でもあるんだよ。だから、特に汚いところ、トイレからきれいにしていこうね」と、その大切さを教えてくださったのも先生でした。また、一つのことを成し遂げさせるとき、少しずつ準備をしていくことの大切さを教えてくれました。3月に行なわれるマラソン大会に向け、体操をして体をほぐし、縄跳びをして足腰を鍛え、そして、それができるようになったら、少しずつ、グラウンドを走る周回数を増やしていくといったように、少しずつ完走できるような体になるよう、段階を踏んで指導してくれたのです。おかげで、子どもたちはみんなケガすることもなく、走り抜くことができました。このように、学問だけではなく、心も体もともに成長するよう、かつて先生方は子どもたちを導いてくれていたのです。

そうした『道徳』といった教育が、いつしか学校教育の現場から抜け落ちていきました。そこを見直そうと、政府の教育再生会議では『徳育』として、道徳教育を視野に入れて議論しているといいます。

学校の先生は、未来をつくる子どもたちを育てるというたいへんな仕事です。両親、特に母親もしかりです。未来を担う人間の、その大事な土台作りをするのは、ほかでもない、母親の仕事だからです。母親の生き様、価値観など、あらゆることが子どもに伝わります。そして、それがその子どもを伸ばすことになったり、また逆に、成長の芽を摘んでしまったりするのです。そんな本当に重要なポジションにいるということを、母親のみなさんは今一度、ここで思い出していただきたいと思います。

今年もまもなく短期水泳教室が始まります。この短い期間で、子どもたちの実力が伸びるということはまずありません。しかし、健康な体という将来への財産をつくるためには、「続ける」ことが大切です。暑い夏休み、いろいろな誘惑もあるでしょう。1日くらい休みたいと思うときもあるかもしれません。そこを頑張って通う。やり通す。これがもっとも重要なことだと私は考えています。

「やめたい」と子どもたちがもしも言ってきたなら、「そう。嫌ならやめようか」と子どもの思いをきくのではなく、「頑張って通ってみようね」と励ましてあげてください。そして、子どもたちの様子を毎日プールサイドで見るよりも、子どもの健康を管理する栄養士として、帰ったらどんなおいしい料理を食べさせてあげようか、考えてあげてください。健康をつくるために、母親としてできる協力をしてあげてください。盲目の愛ではなく、賢い母であってほしい、そう願っています。

ミミスイミングクラブ代表

木原光知子

折り返しの6月

2007年06月01日

ここのところ、いくつか考えさせられたり、興奮したことがありました。まず、それをみなさんにお話ししたいと思います。

まず4月。アメリカはラスベガスに行ってきました。私にとって、ラスベガスは初めての旅先。ここで改めて、アメリカという国のスケールの大きさを感じさせられました。職業柄か、まずホテルに着くとプールが気になってしまうのですが、ラスベガスのホテルにあるプールの数は1つや2つじゃありません。なんと12! 思わず数えてしまいました。しかも、それぞれが大きなプールなのです。これには本当に驚かされました。

ラスベガスといえばカジノやエンターテイメントショーが有名ですが、カジノは夜通し行なわれています。そのショーも、水を使ったプログラムから、映画「タイタニック」のテーマソングで知られるセリーヌ・ディオンのステージまでさまざまです。でも、どんなショーにも必ず「笑い」が含まれているのがすごいところです。緊張感あふれるステージでも、必ず一度は力を抜く。それがアメリカが持つ居心地のよさの源なのかもしれませんね。と同時に、力を抜くことの必要性をつくづく感じさせられました。人生だって同じこと。張りつめて生きていたら、切れてしまいますから。

そして、5月。感動したのが先日行なわれたダービ−です。なんと牝馬のウォッカが勝ちました! この快挙に「馬もオンナの時代か」と、興奮させられました。このウォッカのおとうさん馬・タニノギムレットもダービーで優勝しているという馬だそうで、親娘でのダービー制覇となったのだとか。勝負に男女の区別はない。本当に強いものが勝つのだということを、このウォッカの勝利が改めて教えてくれました。

また、この日、相撲界も沸きました。白鵬関が全勝優勝し、横綱昇進を決定的にしたからです。これで久しぶりに、東西に横綱が揃うことになりました。とはいえ、ここで忘れてはいけないのが朝青龍関の存在です。武蔵丸関が引退してから3年半ものあいだ、朝青龍関が1人で横綱を張り、相撲界を引っ張ってきました。その強さゆえ、この間には「モンゴルに帰れ」など、さまざまなひどいバッシングがありました。それにもめげず、彼は1人、頑張ってきたのです。その奮闘に、私は心から「ありがとう」と言いたいと思います。そしてまた、スポーツを観戦する人たちには、改めてマナーを問いたいのです。スポーツマンシップはプレーヤーだけにあるものではありません。スポーツを見る人たちにも、やはりフェアプレーの精神でスポーツを見てほしい。プレーする側と、観戦する側、双方のフェアな精神があってはじめてスポーツマンシップは成り立つと思います。そういう意味で、相撲界での騒動は私にとって、改めてスポーツマンシップを考えさせる一件でした。

そんなことを考えたり、思ったり。そして、会議や仕事、ボランティアに追われていたら、気がついたら暦は6月です。なんて月日が経つのは早いのでしょう! 年の初め、私はこの1年をどんな1年にしようとみなさんにお話ししたか、覚えていますか? そうです。いくつかの目標とともに、「時間を創る」ということをあげていたのです。そこには次のような言葉が続きました。

“忙しさに身を任せていると1日、1週間、1ヶ月と時間はあっという間に過ぎてしまいます。「あれもこれもしたかったけれど、気がついたら3ヶ月過ぎていた」なんていうこともざらです。”

まさにいま、その言葉を口にしようとしているのも私です。

早すぎる! ほんとに早すぎます!

折り返しの6月。2007年も残すところあと半年。ここで一度仕切り直さないと、ついついまた流されて、あっというまに時間は過ぎてしまい、12月のこのページで「今年1年はなんだったの? 私のテーマは?」ということにもなりかねません。いえいえ、このままではきっとそうなってしまうことでしょう。

みなさんはどうですか? 私と同じ感想を持っていませんか?

ここでちょっと忙しく歩いてきた道を立ち止まり、力を抜いて、次なる目標をしっかりと考えてみましょう。そして、有意義な07年残りの6ヶ月を過ごしていきましょう。

ミミスイミングクラブ代表

木原光知子

ロハスな生活のススメ

2007年05月01日

「温暖化が進むと水不足になる。飲む水がないのに、泳ぐ水があるだろうか」

これは日本水泳連盟のキャッチフレーズです。この言葉の意味するところは説明するまでもありません。世界には飲料水すら不自由している人々がいるのに、私たちは競技としてまたは趣味として、日々たくさんの水を使って泳いでいます。その量はどのくらいになると思いますか? ミミスイミングクラブで1日に使用している水は、トラックにするとなんと2トントラック12台分です。生活水として使える水は地球上の水のわずか0.8%だそうですから、そこから考えると水泳は“とてもぜいたくなスポーツ”といえるでしょう。

その「水」の恩恵にあずかり、私はこれまで生きてきました。「水」に健康にしていただき、「水」を仕事にして、いま、とても幸せです。だからこそ、これを還元していかなければいけないと強く感じています。人として借りたものは返すのが当たり前なら、「水」は私たちが自然から与えられた恵み。再び自然に帰すことが私たちに課せられた大切な役割だからです。

かつて、私たちの回りにはたくさんの自然がありました。春は花々に囲まれ、夏には近所の川や海で真っ黒になるまで遊び、秋は紅葉していく山の景色を眺めながら、と、私たちは季節を目で、鼻で、肌で感じながら成長してきました。そして、冬はわずかな火で暖をとり、夏はあふれる汗を拭いながら風に涼を求めて勉強し、仕事をして、穀物や野菜、魚をはじめとした自然からの恵みを食して暮らしてきました。

それがどうでしょう。文明の発達で、いまでは1年中快適な温度の中で生活ができるし、食卓には季節を問わず豊富な食材が並んでいます。街からは1日中明かりが消えることはありません。本当にむかしからは考えられない、便利な生活を送っています。しかし、その一方で、川や海は汚れて泳げなくなり、地球温暖化で日本の四季はかつてのような鮮やかさをなくしました。また、魚は養殖となり、駆け回っていた鳥はブロイラーになって弾力をなくし、トマトはビニールハウスでしっかり完熟され、かつてのようなおいしさはありません。

この原因は何か。私たちが送っている便利な生活が、自然を一つひとつ壊しているからです。

私たちは無意識のうちに、少しずつ自然環境を破壊しています。たとえば、毎日使う台所洗剤。食器を洗うとその排水は私たちの台所から、川に、そしてやがて海へと流れます。その海で育った魚を私たちは口に運びます。たとえば、歯磨き。蛇口から出る水は1秒で約200cc。この水を流しっぱなしで歯を磨くと、わずか5秒で1リットルもの無駄な水を流すことになります。このほかにも、トイレを使えばたくさんの紙を使い、クルマに乗れば大量の排気ガスを排出します。こうしたことが環境破壊につながっているのです。このままでは、次の世代の子どもたちが大人になる頃、地球はどうなってしまうのでしょう。そのことを、いま、私たち大人は真剣に考えなければいけません。

そこで私がおすすめしたいのが「ロハスな生活」です。

ロハスとは、「Lifestyles of Health And Sustainability」の頭文字をとったもので、“環境への負担をなるべく少なくしながら、健康な生活を送りましょう”という、こだわりをもったライフスタイルのことを指しています。むずかしく考えることはありません。たとえば、食器を洗う洗剤を考えてみる。スーパーには買い物袋を持参する。クルマはなるべく使わないで電車を利用したり、歩く。紙の使い過ぎをしない……。こんな小さなことから、ロハスな生活は始まっているのです。食べたものはどこから来て、捨てたゴミはどこへ行くか。そこを考えればいいのです。どれもこれも、私たち女性、そして母親が率先して始めたいことばかりだと思いませんか?

これを読んで、何かを感じてくれたら、ぜひ、いまから実行してください。 「水」に親しんでいる私たちから、自然環境を考えていきましょう。

ミミスイミングクラブ代表

木原光知子

若いときこそ悔しさを経験しよう

2007年04月01日

オーストラリア・メルボルンで世界水泳選手権が開催されました。テレビでも放映されていましたが、みなさんご覧になりましたでしょうか? 大会の内容はともかく、オーストラリアと聞くといつも私の胸には、キュンとなるような、とても懐かしく、そしてせつない気持ちがこみ上げてきます。この地が私にとって初めての海外遠征先であり、悔しい思いを体験したところだからです。

昭和38年、地元で開催された岡山国体(国民体育大会)に中学生でありながら、一般の部に出場。100M背泳ぎで3位となった私は東京オリンピックの代表候補に選ばれ、向かったのが豪州選手権でした。真冬の羽田空港からプロペラ機に乗って着いたオーストラリアは夏。数時間の空の旅で、季節が正反対なら日常生活も汲取トイレと♨五右衛門風呂から、いきなり蛇口をひねればお湯が出る世界へ来たのですから、中学3年生だった私のカルチャーショックは相当なものでした。金髪に青い目の人を見るのも初めてなら、芝生のある家、フォークとナイフの食事も初めてと、見るもの、聞くこと、食べるもの、すべてが驚きの連続だったのです。そんな状況ですから、大きな外国の選手たちに混ざって自分の泳ぎをするなど、できるはずがありません。緊張しすぎて、どんな泳ぎをしたのか、まったく覚えていないのです。水を飲んだということだけが唯一の記憶です。すべてに圧倒され、上には上がいることを感じさせられた、海外戦デビューでした。

こうしてさまざまなショックを抱えて私は日本に帰ってきたのですが、そこで待っていたのは厳しい大人の社会でした。飛行機のタラップを降りるところで選手たちは並び、マスコミが一斉にシャッターを切ったのですが、翌日掲載された写真には私の顔は半分しか映っていませんでした。このときの屈辱感といったら! 岡山では『天才少女、現れる』といった見出しで紹介され、初めて東京へ出てきたときは、両親や祖母が紋付袴に日の丸を振って送り出してくれたのに、大会から帰ってきたら顔もはっきりわからない代表の1人でしかなかったのです。本当に、悔しくて、悔しくて、たまりませんでした。あまりの悔しさに、「速く泳げるようになりたい。速く、速く」と、「速く」という文字を何十個もその日の日記に書きつづり、「次は絶対に写真の真ん中に入る」とかたく心に誓ったのでした。オーストラリアと聞くと、いまでもこうした気持ちがはっきりと思い出され、私の胸はキュンとなるのです。

いよいよ4月。新しいシーズンの始まりです。入学式、クラス替えなど新しい環境に入る人たちも多いことでしょう。新しい世界にはさまざまなことが待っています。そのすべてがおもしろい、楽しいことばかりではありません。ときには嫌な思いをすることもあるでしょう。気持ちを傷つけられることも、一度や二度ではないかもしれません。でも、そこで投げ出さないでほしいのです。悔しかったら、その悔しさをバネに頑張ってください。若いうちの体験は必ず自分自身の成長につながります。私もこのオーストラリア遠征の体験があるから、いまがあると胸を張っていうことができます。若いときだからこそ、経験は実となり、なおかつ早くそこから立ち直ることができるのです。

強い大人になるために、すてきな大人になるために、そして、いい選手となるために。悔しい体験から逃げないで、ぜひ、それをバネに頑張る強さを持ってください。

ミミスイミングクラブ代表

木原 光知子

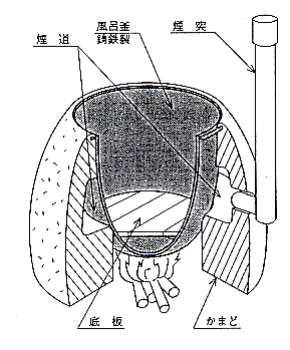

<豆知識:五右衛門風呂>

名前の由来は、豊臣秀吉が石川五右衛門をかまゆでの刑にしたという俗説から生まれました。カマドを築いて釜をのせ、その上に桶を取り付け、底板を浮き蓋とし、その板を踏み沈めて入浴します。カラダが釜に触れると熱くて子どもは苦手なお風呂でした。

いくつになってもチャレンジを

2007年03月01日

先月18日、東京で初の大きな市民マラソン大会「東京マラソン2007」が開催されました。テレビでも放映されましたので、観戦された方も多かったのではないかと思います。この大会で私は、“チャレンジする姿勢の大切さ”を改めて教えられました。今月はそのことについて、お話ししたいと思います。

今回のマラソン大会には、私の知人が数名参加していました。その1人が鄭さんという64歳の女性です。上野でスポーツショップを経営している社長さんで、体型は少々どっしり型。マラソンの経験はありません。そんな鄭さんが参加を思い立ったのは、ほんの些細なことがきっかけでした。

鄭さんの日課は毎朝のラジオ体操なのですが、ある朝、上野不忍池の会場に遅刻しそうになりました。あわてた鄭さんは、走って駆けつけます。走るというその行為自体、鄭さんにはとても珍しいことでした。「あ、私でも走れたんだわ」鄭さんは喜びました。次の日、今度は意識的に少し長い距離を走ってみます。そうしたらまた走れました。またその翌日、さらに長く走ってみます。また、走ることができました。少しずつ自信を深めていった結果、「そうだ、東京マラソンに応募してみよう」と応募して、当選。10キロのコースに参加し、1時間24分というタイムで見事に完走されたのです。

走り抜かれたことはもちろんですが、64歳で新しいことに向かってチャレンジするその精神に、私はとても感動しました。なんとすばらしいことでしょう! 60歳という年齢を過ぎて、自分のなかの新たな可能性に挑戦するなど、なかなかできることではありません。本当に頭が下がりました。

もう1人、有森裕子さんもやはりチャレンジした方といっていいと思います。42.195キロのマラソンは「シニイク」というくらい過酷な競技です。体中に故障を抱えた有森さんには、出場すること自体とても覚悟のいったことだと思います。にもかかわらず、この大会で自身のランナー人生を締めくくりたいと参加。途中で転んで血を流しながらも完走して5位という成績をあげました。笑顔で走り抜いた、すばらしいラストランでした。

このお二人のように、東京マラソンには新たな可能性に挑戦したいと思った人、心に期するところがあって出場した人、運が良ければ参加できるかなと応募した人、いろんな人がいたことと思います。その誰もが行なったのが「応募する」という行為でした。実は、これ自体がすばらしい行動でした。ここからすべてが始まるからです。何か新しいものごとに挑戦してみたいと思っても、多くの人が「やったことがないから」「もう自分は年だから」など、さまざまな理由を自分のなかにみつけて、行動を起こそうとしないもの。でも、人間、やってみなければわかりません。やる前からあきらめてきたら、何も始まらないのです。また、やってみてダメなら、それはそれですっきりするというもの。すべては行動を起こすかどうか、ここにかかっているのです。2月、3月は花開く前の季節。新しいシーズンに花を咲かせるためには、種を蒔くという行動が必要です。「私には無理」と自分のなかに閉じこもっていたのでは、新しい花を咲かせることはできません。このことを改めて鄭さん、有森さんから学ばせてもらいました。

期せずしてこの日、私はゴールとなったお台場で、日本水泳連盟の評議委員会に出席し、「常務理事待遇/特命担当、キッズ担当」という役職を拝命しました。80年にも渡る協会の歴史のなかで、女性としての初の役職です。私もまたこの新しい企画に向かって、体を動かし、チャレンジしていかなければと強く心に誓いました。

みなさん、新しい季節です。新しい細胞が誕生する季節です。尻込みせず、あきらめず、何かに挑戦してみましょう。

木原 光知子

生で観る醍醐味

2007年02月01日

横綱・朝青龍関が20回目の優勝を果たした1月場所。久しぶりに国技館へと足を運びました。私自身が個人競技の出身だったからでしょうか。どちらかというと、野球のような団体スポーツよりも相撲のほうが好きで、毎場所、テレビのスポーツニュースで勝敗をチェックしているほどです。でも、観戦に出かけたのは本当に数年ぶり。好きな力士といいますか、お父様のころから応援していたので、栃東関にはたいへん思い入れがあります。

大関になられたときはとても嬉しく感じたものでした。ただ、今場所はケガが完治しないまま出場したためか、不本意な成績で終わってしまったのが残念です。

ケガといえば、どんな競技でも上位に行けばいくほど、ケガは切り離せなくなってきます。大相撲も大きな力士が直径5メートル55センチという狭い土俵のなかでぶつかりあうのですから、もちろん避けられません。力士の多くが身体のどこかにテーピングを巻いていることからもわかります。しかし、このテーピング、いつ頃から相撲界にも浸透してきたのでしょうか? 先代若乃花、栃錦の両横綱をはじめとして、ひとむかし前の力士たちは、テーピングをして土俵にあがることはありませんでした。相撲はふんどし一つというほぼ裸に近い格好で行なう競技ですから、きれいな身体で神聖な土俵にあがるのは当たり前だったからです。テープを巻くなどといったことは、むしろ恥ずかしいことと捉えられていました。こうした精神がいつしか忘れられていき、テーピング姿が当たり前になってしまったのは、同じように裸に近いスタイルでスポーツをしているものとして、少し残念に思いました。

ともあれ、久しぶりに目の前で観た相撲には、テレビではわからないたくさんの良さがありました。まず、力士たちが発する気迫。四股を踏むごとに気持ちが高まっていくのでしょう。仕切りの時間いっぱいが近づくにつれ、

力士たちの肌がきれいなピンク色になっていく、その美しさ。また、花道の入り口で四股を踏んだり、土俵下でじっと目をつぶって精神を集中する姿など、テレビの前で観ているだけではわからない、さまざまな様子を目の

前で観ること。ここにはテレビのような解説こそありませんが、言葉などいらない迫力やおもしろさがあるのだと、改めて感じさせられました。

そんななかで今回、特に目が離せなかったのが、横綱・朝青龍関です。結びの一番が近づいて土俵下に入り、座っているときから、横綱は少しずつ気持ちを高めていくように両肩を軽く動かし、手首のストレッチをします。呼び出しに呼ばれ、土俵に上がると、今度はキュッキュッと5本の指で確かめるように、土俵を力強く足でなぞります。仕切りではぐっと相手を睨みつけ、時間いっぱいになると、左手でポーンと回しを叩いてからくるっと回転するように仕切り線に向かう。こうした横綱なりの儀式の一つひとつが実にきれいで、プロとして、横綱として、朝青龍関がどれほど一つひとつの土俵に真剣にあがっているのか、感じさせられました。自分を知り、高め、勝利への強い意志を持ち続けてきたことが、20回というすばらしい優勝回数につながっているのでしょう。その姿に、桟敷で観ていた私はとても興奮させられました。

生で観戦する醍醐味と、プロとしての姿勢をまざまざと見せられた1月場所。しばらくは朝青龍関に釘付けとなりそうです。

木原光知子

ミミスイミングクラブ代表

1年の始まりに

2007年01月01日

みなさん、明けましておめでとうございます。

06年はみなさんにとって、どのような1年だったでしょうか? 充実した年になりましたでしょうか? 楽しい思い出はできましたか? もしかしたら、苦しいことを乗り越えたという方もいらっしゃるかもしれません。昨年1年が良い年だった方も、あまり良くなかったという方も、さあ、新しい1年の始まりです。

私は早速、この1年の目標を4つほど立ててみました。

まず1つ目は『身体を鍛える』です。

こういうと「いつも鍛えているから必要がないのでは?」なんていう声が聞こえてきそうですね。確かに、水泳の指導にあたっていますが、指導と自分の身体を鍛えることは別のもの。なかなか自分のことまで手が回りません。忙しさにまぎれ、どうしても後回しにしてしまいがち。近頃「健康にいい」と話題のウォーキングですら、日頃はどうしてもクルマでの移動が中心となってしまって、自分の足で歩く機会はあまりありません。ですから、今年はまず、この「歩く」ことから始めたいと思います。身体を鍛えるとともに、クルマで走りすぎてしまってはわからなかった街の風景、季節の移り変わりなども一緒に楽しめることでしょう。

二つ目の目標が『時間を創る』。みなさんも年の終わりに「なんて1年って早いんだろう」なんて感じませんでしたか? 忙しさに身を任せていると1日、1週間、1ヶ月と時間はあっという間に過ぎてしまいます。「あれもこれもしたかったけれど、気がついたら3ヶ月過ぎていた」なんていうこともざらです。どんなに嘆いても、1日は24時間しかありません。忙しい毎日だからこそ、時間を上手にやりくりして、自分のための時間を作りだす。その作り出した時間で、趣味を楽しんだり、勉強をしたり。さらに自分自身を磨いていきたいと思っています。

そして、『情報を採る』。

いまや言わずと知れた情報社会です。テレビ、ラジオ、インターネットと情報通信機器の発達で、私たちはいま、あふれんばかりの情報のなかに身を置いています。これを使わない手はありませんよね。今年はメールなども積極的に利用して、たくさんの人と交流したり、情報を交換したり、発信していきたいと思っています。そこからまた新しいアイデアが生まれてくることでしょう。もっとも、利用するのは携帯が中心になりそうですけれど。

最後に『愛情を注ぐ』こと。もちろんこれまでも愛情を注いでやってきたミミスイミングクラブですが、今年はさらにパワーアップ。みなさんとともに愛のあふれるプールに育てていきたいと思っています。

みなさん、どうぞ今年もよろしくお願いします。

木原光知子

(ミミ倶楽部2007年1月)